의식적으로 감성적인 글을 쓰지 않으려 한지, 한 10년이 되었다. 십 대의 끝자락에서 덕지덕지 누더기처럼 덮어 씌워 둔 중학생의 일기장이 소위 중 2병에 걸린 흑역사로 느껴졌던 탓이다.

스무살이 되고서는 차갑고 시크한, 커리어 우먼을 동경했다. 삶이 무엇인지 정확히 몰랐기 때문에 나는 어떤 이의 일면만 따라하면 그렇게 될 수 있을 줄로만 알았다. 날 서고 예민하게 돋아나는 감각을 죽인 채로 오랫동안 살다보면 물론 그 나름대로의 행복이 있겠으나, 그저 그런 사람이 되고 만다. 오롯한 나-는 사라지고 사람들이 찬란하다 감탄하는 그 모든 것에 감흥이 사라진다. 그것은 내 것이 아니다.

예술가가 되고자 꿈꾼 적은 없다. 감히 될 수 있으리라 상상조차 해보지 못했다. 될 순 없어도 갖고 싶은 욕심은 버리지 못해서 지금도 야금야금 타인의 것을 약탈한다.

어떤 예술가는 한 인간의 주변부에서 중심부로 한걸음에 다가온다. 특별한 경우에는 한 존재의 내부를 통과해 어떤 식으로든 그를 변화시킨다. 더욱 특별한 경우에는 변화된 인간을 예술의 바다로 인도한다.

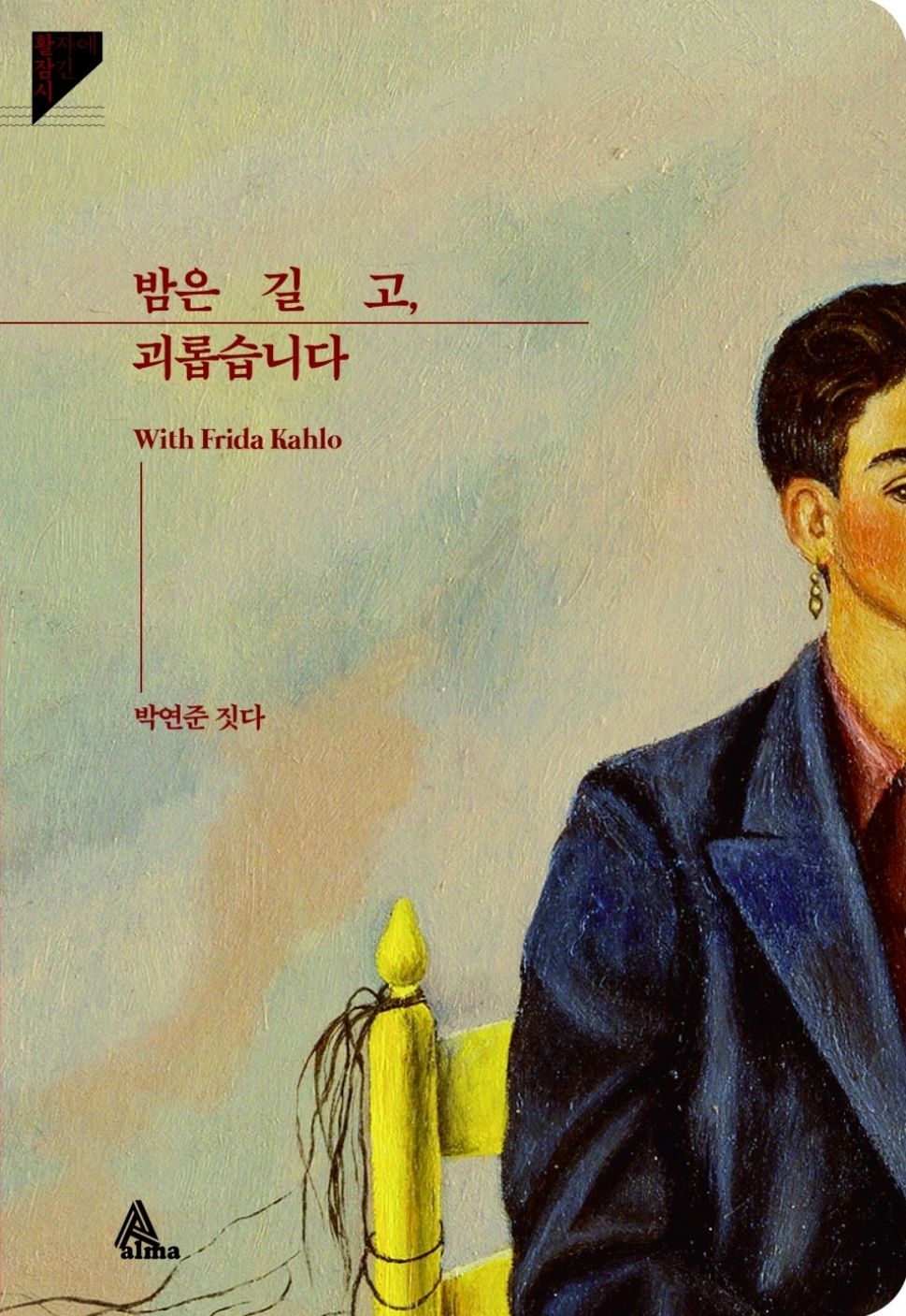

밤은 길고, 괴롭습니다 | 박연준 저

우리 모두가 약한 연결로 이어져있다면, 세상의 어떤 예술가는 나에게 음악을 쓰도록 만들 것이고 어떤 이는 그림을 그리도록 만들 것이다.

책의 첫 문장은 이것이었다. 글쓰기는 내가 추는 춤이다. 나의 최초의 장래희망은 발레리나였다. 그 꿈을 그만둔 이유는 무엇이었을까? 남들과 다르게 생겨 균형을 잡기 어려워보이는 발? 미처 발레를 배우고 싶다고 부모님께 요구하지 못한 것? 발레 대신 난 종이접기와 플룻, 피아노를 배웠고, 커서는 군무를 추는 응원과 디자인을 배우기로 선택했다. 그리고 조금 더 시간이 흐른 지금은 글을 쓰고 있다.

글쓰기는 춤이라 했다. 가만히 앉아 네모난 핸드폰으로 쓰는 글도 글이라면 나는 버스에 앉아 춤을 추고 있다. 뜨거운 마음을 절절히 내뱉는 사람이 모두 시인이라면 우리 모두는 한 평생 몇 번쯤은 시인이 된다.

무엇이 되었든 중요한 것은 왜 되지 못했느냐가 아니다. 왜 그것을 하고 싶었는가, 이다.

결국 예술 작품은 ‘살아남은 것’이다. 창작자가 가고, 그가 투쟁한 시간이 사라져도 남아 있는 것. 타지 않고, 부서지지 않고, 보존되어 오늘 우리에게 전해지는 것.

밤은 길고, 괴롭습니다 | 박연준 저

어떤 사랑은 죽지 못한다. 끝난 후에도 죽지 못한다. 저리 가렴, 저리 가서 죽으렴, 다독여봤자 소용없다. 그것은 죽지 않는 것과는 다르다. 질기거나 미련이 많은 것과도 다르다. 그냥 죽지 못하는 것이다. 죽지 못하는 사랑은 ‘오래 두어도 사라지지 않는 것의 목록’에 들어간다.

밤은 길고, 괴롭습니다 | 박연준 저

춤이든 글이든 그림이든. 행위는 달라도 어떤 순간은 내 안에 달라붙어 좀처럼 사라지지 않는다. 그러니 별 수 없다. 갑자기 참을 수 없는 기분이 들면 어차피 '잊힐 것들'이니 유난 떨지 말자며 죽여 없애지 않는 수밖에. 글을 쓰고 싶을 때, 뭔가를 만들고 싶을 때, 부디 해낼 수 있기를 수십 번 기도하는 수밖에.